教师寄语:

2025年春天,136名全国各地的少数民族预科生相聚山大,在中华传统文化研究与体验基地开启了大学生涯初期的第一堂文化体验课《中华文化体验与实践》。在课程中,同学们切身实践了多种传统文化艺术形式,在行与知的过程中,更深认识和理解了中华文化大家庭的多样与深刻,激活了文化传承与创新的山大密码。

——课程教师代表:张惠玲

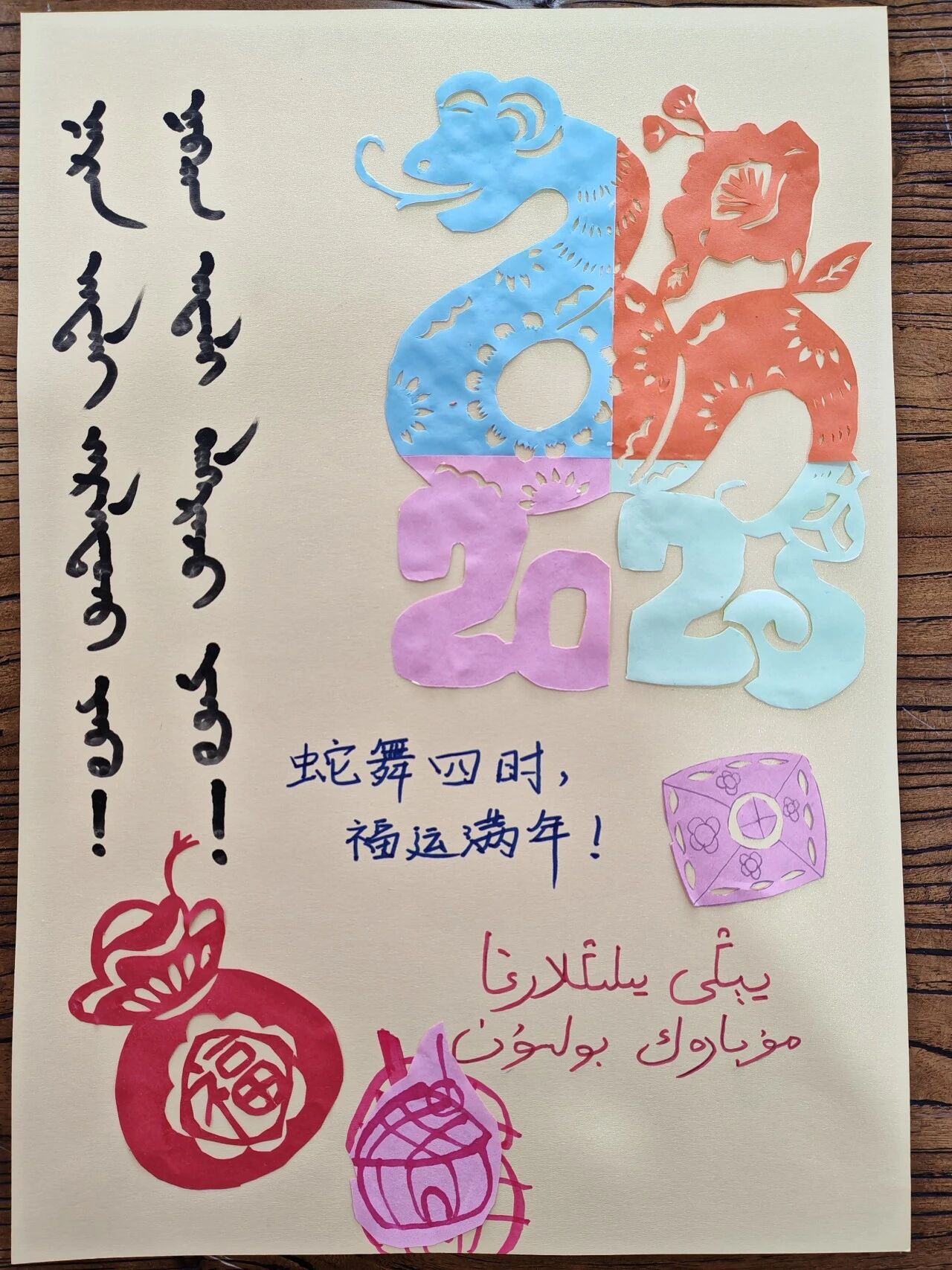

红·剪纸——千年文明的澎湃心潮

一把小小的剪刀,成为了连接古今的桥梁。在老师的讲解操作下,作品“四季如春”随风舞动,富有神韵。而同学们更是将灵性注入其间,从传统的窗花到现代元素、城市剪影,一剪一刻的拆解与重塑中,他们用作品《四季》《福蛇》等向世人展示:剪纸的红如这悠悠文明的心跳,从千年前走到当下,历久弥新,深深浅浅,明明暗暗——纵是一种红色,也有万般妖娆。

且品学生们的心语:

“当冬日的白雪悄然覆盖山庄,昏黄的油灯默默点亮橱窗,氤氲的雾气在窗纸上勾勒出若隐若现的轮廓,一个个形态各异的剪纸“福”字,正以蓄势待发的姿态,守候着一场即将到来的盛宴。这抹艳红,是镌刻在华夏文明基因里的永恒印记——它是祖母剪断脐带时的绳结,系着生命最初的温暖;是传说中年兽惧怕的火光,承载着驱邪纳福的祈愿;更是穿越千年岁月,依然在你我掌心跃动的文明心跳。

金·景泰蓝——悄然凝固的色彩美学

景泰蓝的课堂上,同学们化身“时间的雕刻者”,一掐一填,婉转的金丝与流动的釉料碰撞出奇妙的火花,创作出内心的宏大世界——飞鸟、瀑布、海洋、群山,以及向上生长的藤曼……山东大学包容多元、浩然于天地的气概,在潜移默化中赋予了山大学子奋发博取的气质,在他们的心中,“山大气象”具象成为了可以奔赴的山海,温暖滋沃的土地,和山大校徽上的标识,勾勒在金丝的辽阔宇宙里,铺展于白色底板之上。这门联结古今的艺术,将山大的专属标识和民族的文化图腾紧紧连接,凝固成一抹永恒的金色。

且看学生们的巧思:

“在景泰蓝的熔炉里,金色是凝固的时间。掐丝作笔,每一个转弯折线处都藏着无限巧思。那些被捶打十万次的金线,散发的,是阳光的金色、是麦浪的金色、是汗水滴落闪出光芒的金色。”

墨·书法——晕染流淌的华夏文脉

在这里,书法不再是高高在上、遥不可及的艺术。同学们提笔挥毫,以一提一顿的节奏,重启对华夏文明的认知:提是肆意洒脱、 顿是克制隐忍,苍劲有力也好,飘逸灵动也罢,提笔、落墨,点、顿、弯、折,直到最后起身,其间情动不知所起,却最终用墨色将心中燎原的文化自信、家国情怀与民族和合倾吐于宣纸之上,将东方滚滚向前的五千年文明娓娓道来。

且读学生们的心迹:

“墨色在宣纸上缓缓晕开,宛如沉睡的文明在时代中苏醒。这一抹深沉的墨色,承载着五千年未干的文脉,记录着古人的智慧与情怀。一支毛笔,曾抚摩过汉简的沧桑,饱蘸过岁月的沉淀,如今它在你我指间苏醒。这抹指间墨色流动着故事,给情绪出口,又带着神秘的气息,让我们忍不住停留与触碰。这一碰,仿佛触摸到了古人的脉搏,跨越时空,与历史对话。”

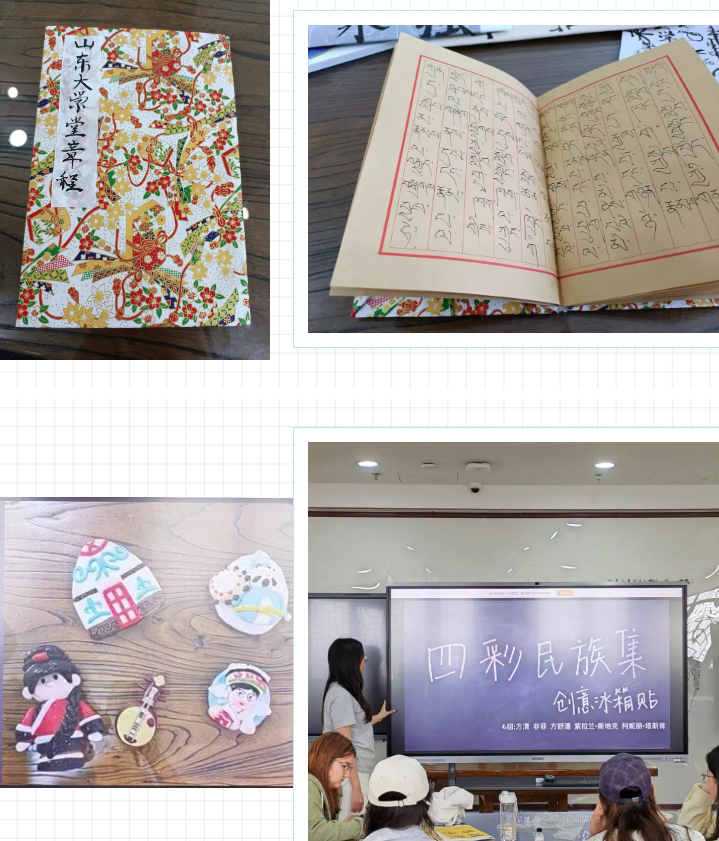

彩·融合——掌心绽放的文化星河

《中华文化体验与实践》课程所能承载的华夏文明不过是抛砖引玉的引子,所有的体验是为学生们最后的绽放而铺垫。在课程的最后,同学们以小组为单位,将所学的文化艺术及其所开启的文化之旅,融进了文化融合与创新的作品中。

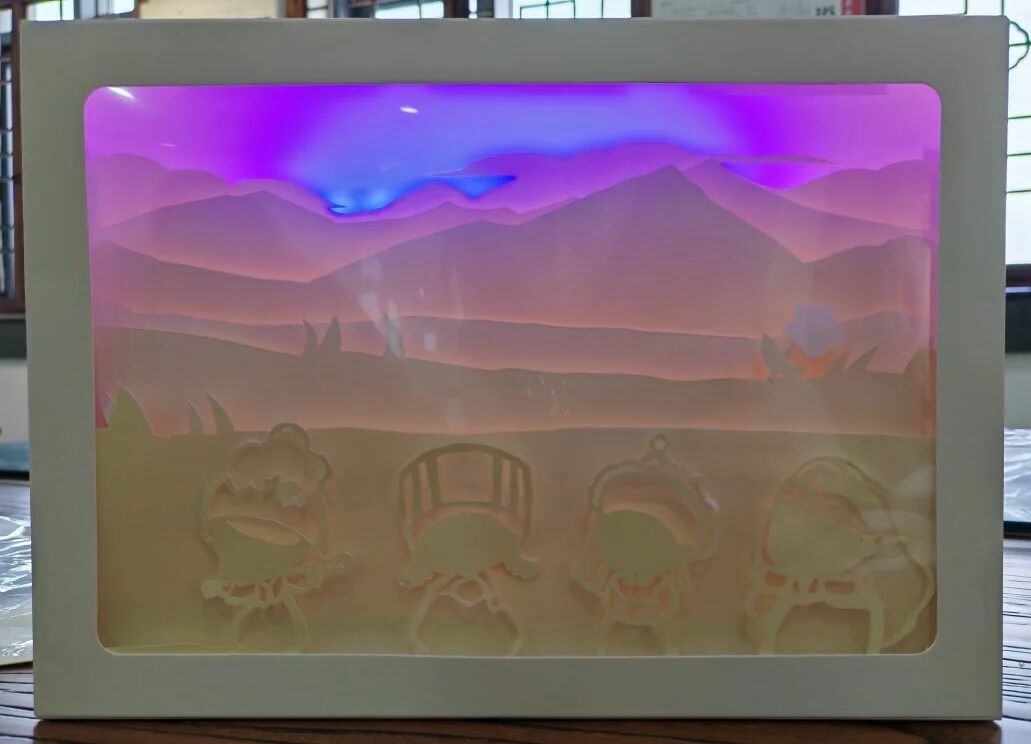

作品中有蒙古包、毡房、手鼓、哈达、麽乜,附在方巾、纸伞、风筝、布袋、冰箱贴等上;作品中有古色古香的蝴蝶装书本,打开却是用蒙古语、维吾尔语、哈萨克语等各种语言誊写的《山东大学堂章程》;作品中亦有蒙古族、土家族、哈萨克族和维吾尔族的纸雕小人,行走在一烁一闪的纸雕灯上,萌动可爱,光影旋转中汇聚在写有红色“中国”字样的背景中。这“中国”字样的背景,是民族的融合与团结,是五湖四海终得寻根问祖的温暖的家。

且听学生们的欢呼:

“千年回首,风采依旧。红、金、墨三色在掌心汇聚,共筑彩色的文化星河。这些颜色承载着厚重历史的色彩,如今散落于生活各处,等待着被重新发现、提取与融合。这场指尖上的色彩之旅,不仅是对中华传统文化的致敬,更是中华多民族大家庭的礼赞。未来,愿更多人加入我们,用双手触摸历史,用创意点亮传统,用互动紧密情感,让千年色彩在新时代的舞台上,继续绽放耀眼光芒!”

从见证到实践,从传承到创新,同学们用双手搭建起古今对话的桥梁,用真心见证中华民族大家庭的和鸣。当传统工艺在掌心流转,当民族风姿在创新中跃动,我们终于明白:文化的传承,从来不是简单的复制,而是让古老的手艺经验和家国同心的丰沛情感,在新时代的土壤里,在新青年的努力中,绽放出独一无二的色彩!