编者按

要在世界全球化的背景下“讲好中国故事”,既需要对传统文化进行转化、创新,也需要不断拓展视野,在国际化的视角下了解学习外国的经典作品。在探讨创新写作的过程中,同学们也经常探讨外国名著及其改编后的影视作品,分析其特色与魅力。致敬经典本身就是一种学习,所有的学习都值得鼓励。

帕慕克的文学博物馆

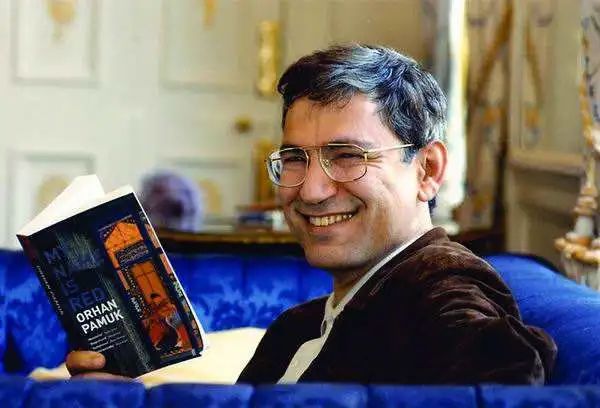

提到奥尔罕·帕慕克,你知道他是谁吗?你对他有深入的了解吗?

比如我,两个月前对他并无印象,若是硬说有印象,也是小学时在书店看到的一本我觉得这辈子都不会翻开的书《我的名字叫红》。当然,长大后的我不仅翻开了这本书,更是要在这里和大家分享这本书和帕慕克的其他作品。

每个作家的作品集、生平经历就像一个博物馆,当你阅读其中一个作品或是了解他的一个故事,就正如你走进博物馆,了解一个藏品,感兴趣时,自然会继续看下去。

严格意义上,我走进帕慕克博物馆的敲门砖是他的诺奖得奖词——《父亲的手提箱》。2006年,奥尔罕·帕慕克获得了诺贝尔文学奖,在获奖典礼上,他发表了演说,演说稿就是这篇《父亲的手提箱》。正是因为阅读了此篇文章,我翻开了陌生而熟悉的《我的名字叫红》。

故事的背景是16世纪的伊斯坦布尔,当时的细密画家为了让苏丹稳固地位,通常会画出一本本书,而在绘画的过程中,各位细密画家相互之间会有意见的分歧以及利益的纠葛。这本书的故事始于欧洲透视画法和传统细密画画法的冲突,也始于代表不同利益集团的细密画家的明争暗斗。于是这场没有硝烟的战争注定出现牺牲品,有人要铲除异己,一位称号为高雅的镀金师便惨遭毒手,故事便从他的死亡开始。

打开书的第一幕,便觉得这本书真是紧张刺激——从一个死人的自白开启整本书的剧情。当你以为这本书是以死人视角重现事件,或是以另一位主角的视角破案,那你就错了。紧张刺激的小说配合了另一种紧张刺激的叙述,作者全程以第一人称叙事,每章都在不断改变叙事者,有时叙事者是人,有时是动物,有时是单纯的物。然而不变的是,每一步都与破案息息相关。我记得上一次看到这样的全第一人称叙事方法,还是在芥川龙之介的《竹林中》里,然而,《竹林中》是从目击者角度而言,进行的叙事,不用第一人称又会变得很假。帕慕克则不同,他把一切写得行云流水,好像他经历了所有人的生命历程。然而书中的一些人物性格有些单一——黑初恋的大儿子被写成典型的乖戾顽童形象,这不禁让人好奇为何其他人的性格如此丰满,而他不一样。有趣的是,在结尾,以黑初恋的角度叙事时,提到了本书的作者就是她的小儿子,她的小儿子从小就和大儿子不对付——在写出隐藏作者的同时,仿佛也给大儿子洗白了,实在是妙。

这本书除了写破案,对细密画的科普更值得阅读。基本上,细密画的历史、有名的细密画家、细密画家的追求、著名的细密画等都有涉及。抛开这些,你还能收获土耳其的乡土人情。

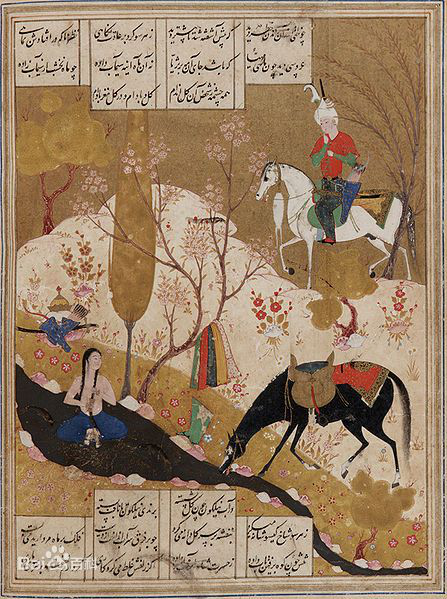

推动剧情发展的一条线索是书中主角黑拜访三位首席画师,询问问题,画师讲述三个土耳其画家史上的故事。这些故事中,不乏有违背当代人伦的故事,比如判断一个画师好坏的标准竟是他在晚年是否失明,而后变为更为苛刻的失明了也能画出绝世佳作;苏丹为了留下一本绝世佳作,在画师完成作品后“人性化”地没将他杀死,只是刺瞎他的眼睛,而后那位画师遇到了一位仁慈的苏丹,为他画了更甚在上部作品的佳作,后来的苏丹从画中获得了力量,赢得了战争;最常提起的故事是霍斯陆与席琳的故事,即霍斯陆最后被爱上席琳的亲生儿子刺死的故事。(图表 1《霍斯陆与席琳》)我无法想象当时社会的黑暗,把剥夺人性权利作为美德而讴歌,转而让社会拥护这种缺德理念,可偏偏,这种思想成为了主流。

看完《我的名字叫红》后,我发现帕慕克的确是个宝藏作家,于是又翻开了《纯真博物馆》。场景有所切换,上本书叙述的是繁盛时期的土耳其,而这本书却是发生在西方文化冲击下的上世纪70年代的土耳其。整本书的大致剧情可以用近期流行的两句话概括:“今天你对我爱理不理,明天我让你高攀不起”和“舔狗舔到最后一无所有”。很难想象,作者在那么长的篇幅内写失恋后企图追回恋人,剧情还能安排得如此紧凑,这得在构思中多么努力!

这本书的主要看点,与其说是土耳其封建思想与西方思想的冲突,倒不如说,是个大型双标现场。衰落的土耳其思想像是在原地踏步中不小心向前踏了一小步似的,书中提到的恋童癖现象、婚前如何保持忠贞这类的话题放在现在讨论也毫不过时。书中一对标榜为开放的情侣,在巴黎,他们在纸醉金迷中享乐,任何开放的“西方行为”他们都不在乎;回到土耳其,他们决定如传统一般履行婚前“义务”——所有相关的夫妻行为一律杜绝。贞操在上世纪的土耳其,可太重要了。

极具讽刺的是,上本书中看得极重的细密画在这本书中被轻视得极为严重。这犹如切换场馆一般的冲击感油然而生。贵族阶层向往巴黎,他们模仿巴黎的一切,以去巴黎参加艺术展为荣。画家出名的定义就在于在巴黎举行画展……

当一个社会突然发现与之传统相悖的文化时,他们会猎奇地怀着批判到底的思维与那文化较量,少部分人会改变思维。而这时,所谓的异类应运而生。有的明面上会表明立场,而有的潜伏于黑暗,绝大多数人是大环境的臣服者——忠于传统,紧跟风向,但又想追求新事物。在我看来,大部分上流社会的人持有此种思想,这种随波逐流与土耳其衰败的境地相结合,显得更为可悲了。当然,这也向我们提出了一个沉重的问题:面对外来文化冲击时,我们该何去何从?

有一个简单的道理,有时,我们看一个作者的演讲稿便能看出作者的写作思想。帕慕克也不例外。在看完帕慕克的两本代表性的作品后,我们不妨再回过头来看《父亲的手提箱》。这篇文章说的是父亲托付给帕慕克一个手提箱,说是要在他临终之后打开,里面有父亲从前的作品。作者在跃跃欲试中思考着作家与写作的意义,最终还是偷偷打开了箱子。在这个过程中,他对父亲和写作的理解也随之更为深刻。在这篇演讲稿中,有几句话极能体现帕慕克的写作态度,在此,请允许我向大家分享——

“作家的秘诀不在于灵感——因为谁也不知道它来自哪里——而是靠固执、耐心。有一句老话——就是用根针挖井——我觉得就说出了作家的概念。”

“文学最迫切的任务是要讲述并研究人类的基本恐惧:被遗弃在外的恐惧,碌碌无为的恐惧,以及由这些恐惧而衍生的人生毫无价值的恐惧;集体性的耻辱,挫折,渺小,痛苦,敏感和臆想的侮辱、还有民族主义者的煽动和对即将到来的通货膨胀的担心……”

帕慕克提到父亲常去的巴黎,这暗示出他的家境殷实。艺术源于生活,在《伊斯坦布尔》中回忆曾经度假去处、幼时梦想的帕慕克,无形中告诉了我们他能写出伊斯坦布尔上流社会中各类细节的优势条件。我甚至大胆猜想,或许帕慕克真的与芙颂(《纯真博物馆》的女主角)共舞过呢?不过,以帕慕克喜欢把自己放到小说中的习惯而言,是真是假,亦难猜测。

《纯真博物馆》出版后,帕慕克真的在伊斯坦布尔建了一所纯真博物馆,还原了《纯真博物馆》中的场景。这个博物馆如今已经成为伊斯坦布尔的一个热门旅游景点。你若携带《纯真博物馆》的实体书(任何语种均可)前往参观,实体书即能作为门票使用。有这种情怀的帕慕克,他建立起的文学博物馆,当然值得世人尊重。

说到这里,在座的各位有没有对奥尔罕·帕慕克有所了解呢?我推荐给大家一起来阅读帕慕克的作品吧!

郑连根老师点评

奥尔罕·帕慕克是我特别喜欢的一位作家。有一段时间,我把他所有译成中文的著作都买了下来,仔细阅读。此后,每当有人让我推荐当代的外国文学巨匠,我脱口而出的就是奥尔罕·帕慕克。

在写作课上,我向同学们推荐过帕慕克的演讲稿《父亲的手提箱》。读了这篇文章之后,陈泓宇同学对帕慕克产生了浓厚的兴趣,又接连阅读了这位诺奖得主的两个长篇《我的名字叫红》和《纯真博物馆》。她读得很投入,还通过微信跟我交流阅读体会。我说,你既然如此喜欢帕慕克的作品,那何不写篇文章,把自己的体会和想法表达出来?

她最终写出了这篇文章。写的过程,她体会到了写作的“不易”。对于土耳其的历史文化,她觉得不太了解,去查资料补课;她对土耳其细密画感兴趣,又去查资料。等写出初稿,她不满意,反复修改……在我看来,陈泓宇同学在这一过程中的诸多付出,恰是她最大的收获。

写作是高强度的内容输出,要想进行内容输出,首先就得有大量的内容输入——阅读和思考。而由写作倒逼出来的读书、思考,往往是极高效的一种学习。这就是“以写促学”。我希望更多的同学能爱上写作,并通过写作促进学习,助力成长,成才。