编者按

要在世界全球化的背景下“讲好中国故事”,既需要对传统文化进行转化、创新,也需要不断拓展视野,在国际化的视角下了解学习外国的经典作品。在探讨创新写作的过程中,同学们也经常探讨外国名著及其改编后的影视作品,分析其特色与魅力。致敬经典本身就是一种学习,所有的学习都值得鼓励。

读《肖申克的救赎》有感

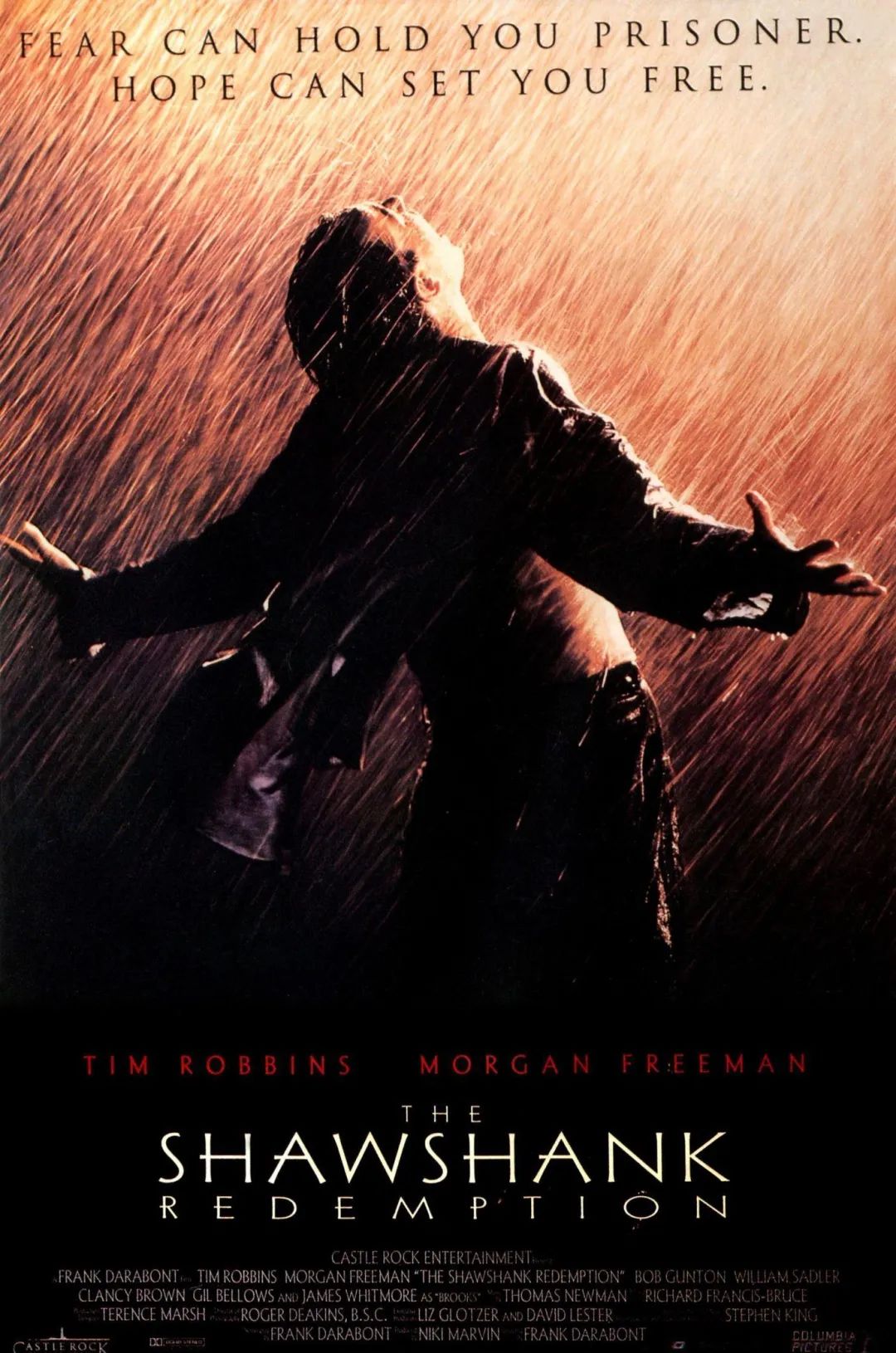

《肖申克的救赎》是美国作家斯蒂芬·埃德温·金的中篇小说,也是其代表作。文章收录于小说合集《四季奇谭》中,副标题为“春天的希望”。后来由弗兰克·达拉邦特执导,蒂姆·罗宾斯、摩根·弗里曼等主演,改编为影片《肖申克的救赎》,影片在IMDB当中被超过160万以上的会员选为250佳片中第一名、入选美国电影学会20世纪百大电影清单、自上映保持豆瓣排名第一、电影史上评价最高的电影之一等等。这部拥有众多头衔的经典电影,无疑拥有它的传奇之处。而作为一个观者,每每看完,总会给我带来一种持久的感动、一种空前的精神刺激!

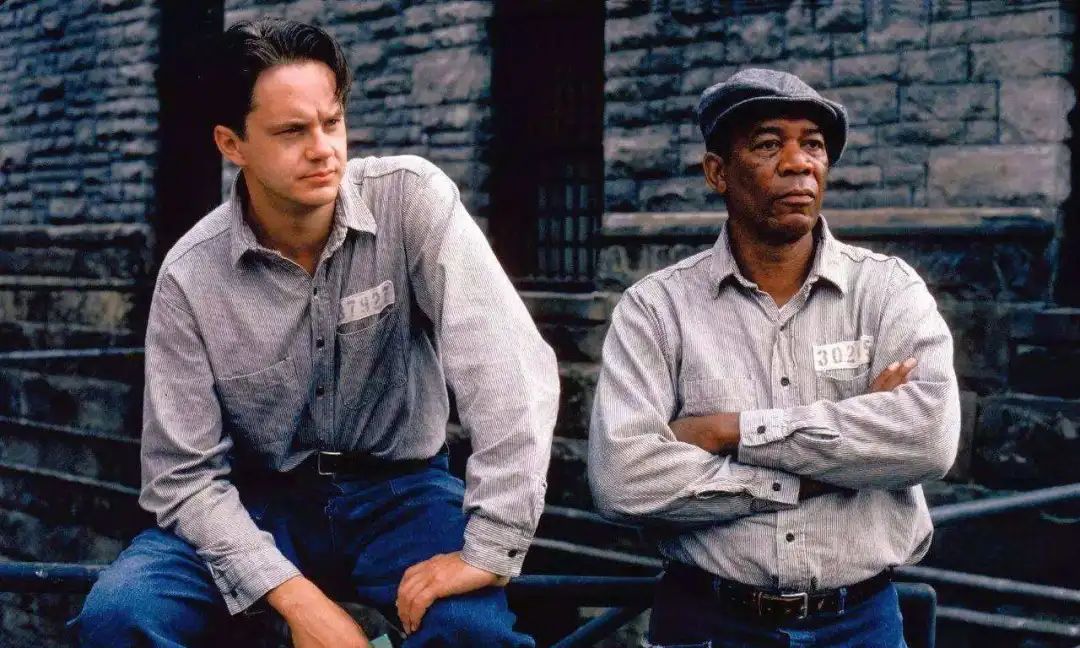

《肖申克的救赎》主要讲述了银行家安迪被冤枉身陷囹圄(指控他杀了妻子和其情人),后来一名小偷因盗窃入狱,知道安迪妻子和她情人的死亡真相。安迪的冤案按说可以昭雪,但狱长不愿帮他翻案。在鲨堡的日子,安迪成天被监狱中的恶霸所欺负。好在,他凭借自己的财务能力得到了狱警的庇护以及其他人的尊重,并交到了自己的知心朋友瑞德。在瑞德的帮助下,安迪获得了小石锤。瑞德告诉安迪,你用600年也别想用这东西出去。可在后面的剧情中,安迪只花了19年就成功逃出监狱,通过自己的救赎重获自由!

从内容来看,小说和电影还是有很多细节的差异的。例如:小说中,瑞德是在1977年出狱的,在肖申克待了39年(1938-1977)。电影中,瑞德是在1967年出狱的,在肖申克待了40年(1927-1967)。两者年数相当,但电影中的瑞德比小说中的早入狱11年,早出狱10年。小说的末尾,瑞德身在布鲁斯特旅馆,尚未离开美国,未到达墨西哥,未见到安迪,留了个大大的悬念等。但整体而言,小说和电影都非常精彩,各有各的好。小说相比而言更加真实,而电影则更加浪漫一些。

这里我还是以受众比较广的电影情节为基,说一说我的感想。

这里我还是以受众比较广的电影情节为基,说一说我的感想。

就场所而言,监狱作为故事的主要场景,无疑使故事蒙上了一层压抑感。作者也正想借此表达一种对自由和人心的限制,正如文中所说:“监狱里的高墙实在是很有趣,刚入狱的时候,你痛恨周围的高墙,慢慢地,你习惯了生活在其中,最终你会发现自己不得不依靠它而生存,这就是体制化。”监狱是拥有独特体制的地方,里面的人被剥夺自由,也被褫夺了尊严,里面的人在思想和肉体上互相践踏,被彻底体制化。在这样的人间地狱,保持一颗持久的没有被体制化的心确乎是一个奇迹,主人公无疑就是这样一个人,这也正是故事的震撼人心之处。

文章无处不体现着人们对自由以及美好的渴望。“我们坐在太阳下,感觉就像自由人。我好像就是在修自己家的房顶。我们是造物主。而安迪——他在这间歇中蹲在阴影下,一丝奇特的微笑挂在脸上,看着我们喝他的啤酒。”剧中的啤酒、信件以及被仔细打磨的棋子等等,都代表了人对于美好、自由的一种追求,一种对尊严的渴望。那些我们追求、渴望的东西,我们或许曾经拥有,但杂乱无章的生活、令人头痛的事务等等,使得它暂且被压制在我们的灵魂深处,但只要我们还想,就能找回,或许实现转变的催化剂仅仅是一件不起眼的小事。

另外,我想我们都应该重视希望的力量。“懦怯囚禁人的灵魂,希望可以感受自由。”文章以简短的语言概括了这层意思。大抵每个人都有自己的不开心和痛苦,只是有的人喜欢把消极公之于众,而有的人喜欢把乐观的一面呈现出来,不管是哪一类人,都该心存希望,带着希望,走过肮脏的泥潭,或者平淡的道路,才能抵达自由的彼岸。

同时,《肖申克的救赎》让我意识到,梦想就在那里,从未远去,离开的只是我们。面对不同的险境,我们需要做的只是不放弃希望,不背离理想,就像书中所说:“万物之中,希望至美。至美之物,永不凋零。”

最后,以文中的一段话作为结束语,与大家共勉:

“每个人都是自己的上帝。如果你自己都放弃自己了,还有谁会救你?每个人都在忙,有的忙着生,有的忙着死。忙着追名逐利的你,忙着柴米油盐的你,停下来想一秒:你的上帝在哪里?懦怯囚禁人的灵魂,希望可以令你感受自由。强者自救,圣者渡人。”

郑连根老师点评

在很多年轻人沉迷于刷搞笑小视频、追肥皂剧之际,很多山大学子依然能沉下心来阅读经典,并读出味道。这既是一种良好的心态,也是一种可贵的能力。要知道,阅读经典是有门槛的。读经典不仅比刷搞笑视频“烧脑”,而且也比读一般的通俗读物“烧脑”。“烧脑”会让不少人感到不舒适,所以有些人对经典采取敬而远之的态度也就不足为奇了。可是,真正的学习,就是要勇敢地走出舒适区,不断地挑战自我。

《肖申克的救赎》便是经典之作,无论是电影还是小说。贺龙刚同学看了电影又看小说,还比较二者的细微差异,诉诸文字。所有这些,都非常难得。我之所以不遗余力地鼓励青年学子阅读经典,就是想让他们青春的目光能与经典著作的文化光芒相遇,相撞,彼此照亮。