习近平总书记在全国宣传思想工作会议上提出:“讲好中国故事、传播好是中国声音,向世界展示真实、立体、全面的中国。”大学生群体是中国故事的重要传播者、讲述者、也是中国形象的塑造者。大学生讲述的中国故事别样生动,洋溢着青春的温度。

山东大学中华传统文化研究与体验基地旨在探索和实践如何将优秀传统文化更加有效、更加合理地转化为具有当代价值与实践意义的育人资源。《中华文化体验与传播》本科生通识核心选修课,通过开展基于体验的文化教学内容,创造性地呈现日常生活中的传统文化,在体验参与中领悟文化魅力。近期文化体验与传播公众号将会推出“大学生讲中国故事系列”,听他们学习感知理解了一学期课程之后的感想,且听他们讲述中国故事。

刀阔木拓 墨香永存

刘子辰

一学期的《中华文化体验与传播》着实为我带来了精神上的感动与知识上的收获,其中给我留下最深刻印象的,就是持续三周的雕版印刷以及线装书籍的制作的主题课。

雕版印刷在印刷史上有“活化石”之称,在活字印刷出现之前,人们很大程度上依赖于雕刻印刷。雕版印刷能更细致地刻画文字与插图,所以有很多传世古书,尤其是精致的宋版书。2009年,雕版印刷作为一项古老的传统技艺,正式入选了《世界人类非物质文化遗产代表作名录》。

当翻开厚实却不十分沉重的线装书籍时,我着实被其幽幽的墨香,略凸的大字,精美的插图所吸引。这是一本按照传统方法制作出来的书籍,从选材到制作,每一步都透露着虔诚不苟的匠心精神。我了解到,为了选取一批适合雕版的好木材,制作者有时需要跋山涉水,跑多处地方去寻找;在刻印时,为了成书后的美观,雕刻者每一笔的刻画都小心翼翼。手中刻刀与木板打交道的时间久了,雕刻者方能得出经验,知道以什么角度、用多大的力道刻下去才能达到完美的效果。

在学习雕版印刷的过程中,我总是稳不下性子来,一心想着快点印完,有时还没将位置对好,手中的鬃刷就刷上去了;有时一不留神加的水又太多,印出来的字便有了洇渍。再想想精美的线装书内页,顿觉差别巨大。看来,不论做什么事,都要沉下心来,戒骄戒躁,一丝不苟。

刘子辰同学从雕版印刷体验课中体会到的是”墨香永存“,而王海昌同学则在同样的课程中体会到古籍修复的不易。请看——

雕版印刷、书籍装帧之于古籍恢复

王海昌

在《中华文化体验与传播》的课程中,最令我印象深刻的便是“雕版印刷与装帧”这个主题。作为一位中文专业的学生,我对中华文化最敏感的部分并不是文化所蕴含的思想,而是承载文化的物质载体。而书籍正是承载文化的主要物质载体。

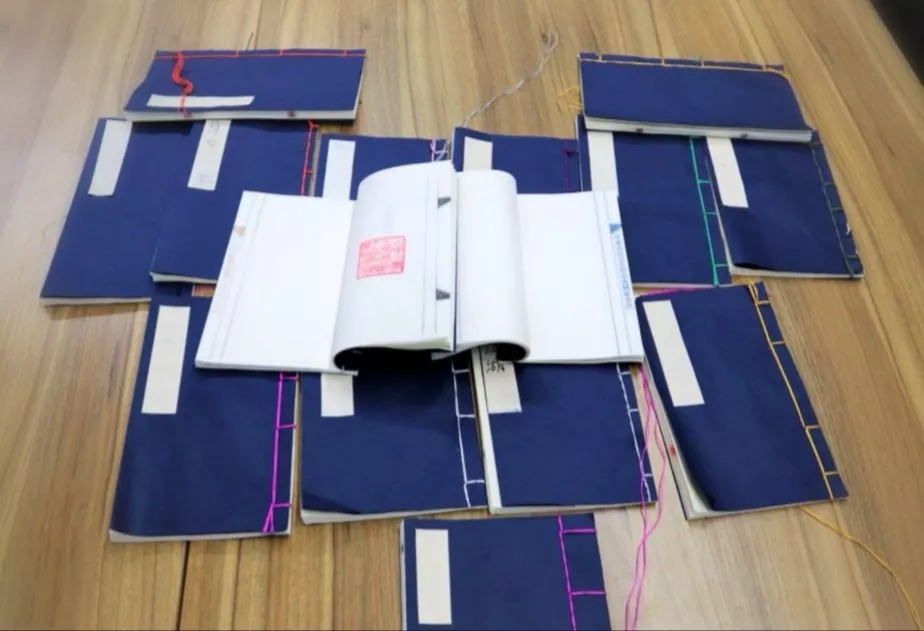

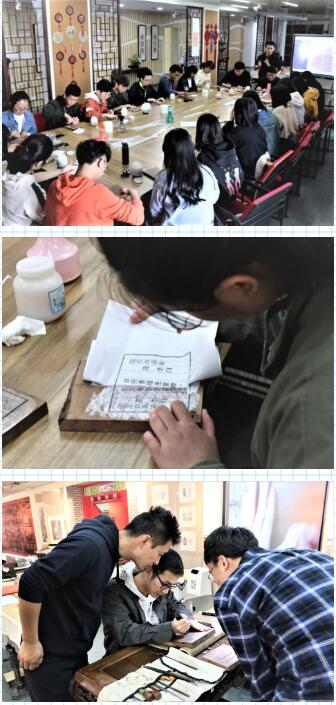

“雕版印刷与装帧”是一项重大的研究课题,我们以三节的时间了解、制作雕版印刷、装帧书籍。我们利用现成的雕版和剪裁好的纸张印刷一张又一张的竖版书线,然后加上一些必要的扉页,对齐,打孔,用纸捻穿起来,再包上书皮,贴上书签,最后用特定的缝线方法把书用线装订起来。这就做好了一本线装书。

雕版印刷和古籍装帧除了作为一种文化传承而存在外,还在一种特殊的行业——古籍修复——中大显身手。

对于修复师而言,除了镊子、排笔、棕刷、剪子、针、线这些工作台上的工具,电饭锅、电磁炉、电冰箱、电熨斗,乃至锤子、锯子、斧子,也是他们手边的常用工具。

根据古籍破损的不同程度和原因,修复师会制订不同的方案,然后对症下药:拍摄修复前的书影、制订修复方案、打糨糊、拆书、揭书叶、书叶去污、配纸、溜书口、补书叶、托书叶、修书皮、压平、折叶、蹾齐、锤平、压实、钉纸捻、装书皮、订线、压平、拍摄修复后的书影、填写修复档案……为了很好的修复一部古籍,往往需要很多种工序,完成这些工序,有时需要半个月,有时要花上五六年。

本学期,山东大学图书馆也举行了一场关于修复古籍的活动。我们可以看到,如今人们对古籍的修复越来越关心了。